自分に合った授業スタイルを見つけて

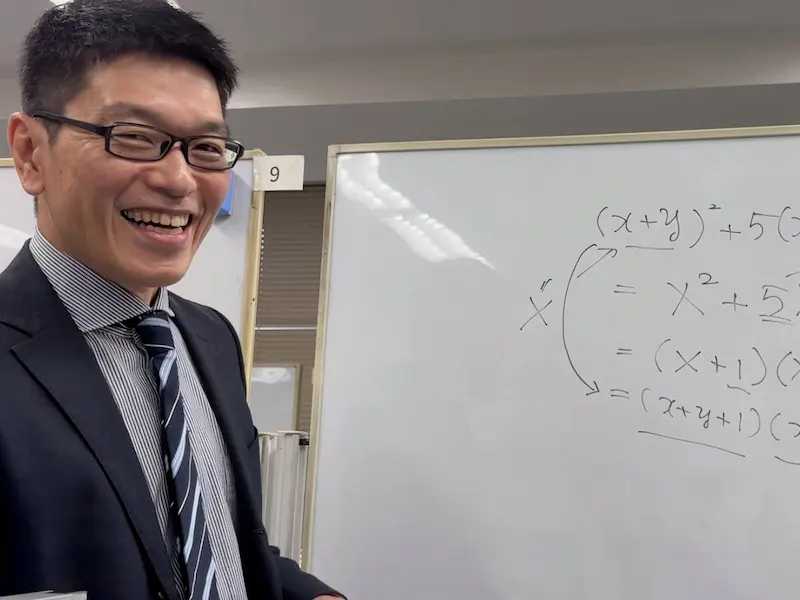

関 博(せきひろし)

| エソーの勤務歴 | 10年 |

|---|---|

| 現在のお仕事内容 | 数学専任講師 |

エソーで担当しているお仕事について教えてください。

数学を専門で教えています。小学生から高校生まで様々な生徒を教えています。

中学受験算数から大学入試の受験数学まで。もちろん定期考査への対応も

どうして塾講師の仕事を選んだのですか?

私はエソーにお世話になる前、料理写真を中心に雑誌や書籍の撮影を手がける職業写真家(エディトリアル・フォトグラファー)をしていました。しかし、ちょうど50歳を迎えた頃、体力的にも精神的にも写真家を続けることが難しくなってきたと感じました。

20代から写真一筋にやってきたので、その私が「写真を手放したら何ができるのだろう」と考えました。そんな中で思い出したのが、大学時代に専攻していた数学でした。決して勉強熱心な学生とは言えませんでしたし、アカデミックとしての数学の才能は、残念ながらありませんでした。けれど、数学は好きでしたし、少なくとも高校数学までは得意でした。そこで「子どもたちに数学を教える仕事なら、自分にもできるかもしれない」と思ったのが、塾講師を目指すきっかけでした。

エソーに応募したきっかけや決め手は何ですか?

もう10年も前のことなので細かなことは忘れましたが、塾講師を目指すにあたり、20代前半から30年近く数学から離れていたうえに、前職が写真家だった自分を雇ってくれる塾があるのか、不安が大きかったのを覚えています。そんな中、面接に足を運んだのはエソー個伸塾だけでした。今振り返ってみると、これはまさに「出会い」だったのだと思います。原田塾長との出会いが、私の塾講師としての第一歩になりました。お二人は、経験も知識も不十分だった私を快く受け入れてくださいました。あのときのことは、今でも深く感謝しています。「講師の”コ”の字も知らなかった自分をよくぞ雇ってくださった」と、今でも時々思います。

週に何コマくらい担当していますか?

15コマくらい(火•水•木•土曜日)

生徒とのかかわりの中で印象に残っているエピソードがあれば教えてください

塾講師になって2年目のことだったと思います。Mさんが私立市川学園高校の1年生のときに入塾され、私が数学を担当することになりました。受け持ってから3〜4ヶ月ほど経った2学期中間考査のあと、Mさんがこう言ってくれたんです。

ーー「数学は、やればできることが分かった」と。

当初、Mさんには数学への苦手意識があったようでした。でも、その言葉を聞いたとき、自分の指導は間違っていなかったんだと実感できました。そして、教えることの面白さとやりがいを初めて強く感じた瞬間でもありました。

その翌年だったと思いますが、中学3年生の何名かが、私の授業を「分かりやすい」と言ってくれ、そのうちの一人が担当講師に私を指名してくれたことも大きな励みになりました。その学年の中学生たちは、他校の生徒同士でも仲がよく、明るく元気な生徒が多かったですね。

Mさんのときに確信した自分の授業スタイルを継続して、次に結果に結びついたのが、Uさんです。高校受験から大学受験まで担当した生徒は他にもいましたが、Uさんは県立高校と国立大学という、いわゆる一般入試に真正面から挑んだ初めての生徒でした。私の考える勉強法を素直に実践し、結果を出してくれた彼女の姿は、「生徒と講師のあるべき関係性」を体現してくれたと思います。それは、エソーの掲げる信念そのものでした。

指導において意識していること、大切にしていることについて教えてください

私が生徒と向き合うときの基本姿勢は、「数学を少しでも好きになってもらうこと」です。苦手意識を完全に消すのは難しいかもしれませんが、少なくとも嫌いにならずに進んでいってほしいという思いがあります。

個別指導では、生徒によって理解度や能力差など本当にさまざまです。同じ内容を説明しても、受け取り方は十人十色。こうした一人一人の違いに丁寧に向き合うことは、今でも私自身の課題であり、常に成長し続けなければと感じています。

塾長や教室長とのかかわりなどについて、覚えているエピソードなどがあればを教えてください

1年目の模擬授業の際には、塾長やみずき先生が根気強く指導してくれました。最初に教わった大切なことの一つが、「どうしてこんなことも分からないの?」という姿勢は絶対にN.G. ということです。

当たり前のことですが、当時の自分には、うっかりそのような気持ちを抱いてしまいそうな危うさがあったと思います。お二人はそれを見抜いていたのかもしれません。今でもその教えは、私の指導の根幹にあります。

エソーで働くことを検討している人にひとことお願いします

これは数学に限らず、他教科にも言えることだと思いますが、塾に来る生徒の多くは、少なからずその教科に苦手意識を持っています。だからこそ、塾に通っているわけです。

「分からないことが前提」とまでは言いませんが、「分からない」ことに対して免疫を持ち、それに真正面から向き合えることが、講師には求められます。その上で、「分からない」を「分かる」に変えるには、どうしたらいいのか、何が必要なのか、を常に考え続けること。それが、講師という仕事の本質だと思います。